KURZFASSUNG

In Johann Sebastian Bachs Leipziger Kantaten findet sich eine erstaunlich umfangreiche Gruppe solistischer Partien für Horn und Trompete, die gegenüber allen anderen Blechbläserpartien jener Jahre (und auch im Vergleich zu seinen sonstigen eigenen Horn- und Trompetenstimmen) auf Grund vieler zusätzlicher Töne unvergleichbar sind.

Schon lange stellt sich die Frage, mit welchen zusätzlichen technischen Hilfsmitteln diese Solopartien bewerkstelligt wurden.

Den möglicherweise entscheidenden technischen Hinweis gibt uns Bachs Vorgänger Johann Kuhnau (1660-1722):

„… mit einer Trompete wolte imitieret haben … und wo sich … nach jetziger Invention eingerichtet ist / daß sie sich nach Art der Trombon (= Posaune) ziehen lässt…“ (siehe Johann Kuhnau: „Der musicalische Quack-Salber„, Dresden, 1700, S.82 f.).

Kuhnaus Zitat, eine überwältigende Menge an Indizien und zugleich die umfangreichen Praxiserfahrungen im heutigen Konzert- und Aufnahmebetrieb sprechen für den Einsatz einer singulär genutzten „Hardware“, eines kurzen und posaunenähnlichen Doppelzuges. Der berühmte Leipziger Ratsmusiker Johann Gottfried Reiche (1667 – 1734) scheint der Interpret dieser Partien gewesen sein. Anhand der fast im Wochentakt entstandenen Kantaten läßt sich Bachs spannende Zusammenarbeit mit dessen wichtigsten Blechbläser nachverfolgen.

Es geht um bis zu 39 solistische Corno-Stimmen mit zusätzlichen Tönen in den Kantaten BWV 3, 8, 16, 23, 24, 26, 27, 40, 46, 48, 60, 62, 65, 67, 68, 73, 78, 83, 89, 90 (Tromba?), 95, 96, 99, 105, 107, 109, 114, 115, 116, 124, 125, 133 (?), 135 (?), 136, 140, 162, 167, 178 und 185.

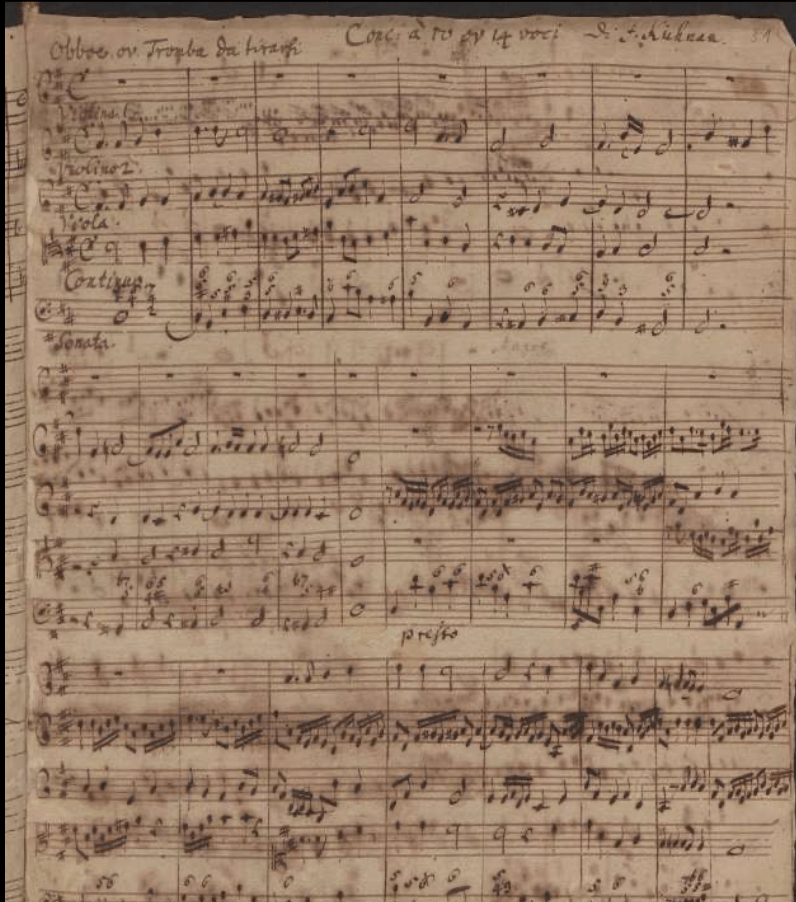

Außerdem finden sich ca. 26 (je nach Zählweise) solistische Tromba-Stimmen mit zusätzlichen Tönen in den Kantaten BWV 5, 10, 12, 19 (?), 20, 41 (?), 43 (hier singulär: drei Trompeten mit zusätzlichen Tönen), 46, 74, 75, 76, 77, 90 (Corno?), 103, 110, 126, 127 (?), 137, 147, 148 (?); zudem um den Cantus firmus im Terzetto Nr. 10 „Suscepit Israel“ aus der ersten Fassung des Magnificat BWV 243a und außerdem um die Tromba da tirarsi-Stimmen der Kantaten „Lobet, ihr Himmel, den Herren“ und „Gott, der Vater, wohn uns bei“ von Bachs Leipziger Amtsvorgänger Johann Kuhnau.

LANGFASSUNG

Schon immer in der Geschichte der Blechblasinstrumente ging es um die Erweiterung des von Natur aus beschränkten Tonvorrates. Erwähnenswert ist beispielsweise die Verlängerung der Rohrlänge, die durch die Wiederentdeckung der antiken Biege-Technologie von Messingröhren im 14. Jahrhundert möglich wurde und den damit gewonnenen zusätzlichen Tönen. Die geniale Erfindung des Posaunen-Doppelzuges im 15. Jahrhundert war in dieser Entwicklung eine durchschlagende Etappe. Anton Weidingers Klappentrompete, wofür Joseph Haydn 1796 sein berühmtes „klassisches“ Trompetenkonzert komponierte, war hingegen ein wesentlicher aber letztlich in eine Sackgasse führender Meilenstein, dem schließlich die bahnbrechende Einführung der Ventile im frühen 19. Jahrhundert folgte.

In diesem Kontext erschienen – scheinbar wie aus dem Nichts heraus – in Johann Sebastian Bachs Leipziger Aufführungsmaterialien bis zu 14 zusätzliche Töne für „Tromba“ und vor allem für „Corno“. Im Rückblick wirkt das Phänomen wie ein 11-jähriges spektakuläres Strohfeuer mit enormer Leuchtkraft, was nach dem Tod von Gottfried Reiche 1734 allerdings abbrach. Bach und Reiche nahmen ca. 100 Jahre vor Einführung der bahnbrechenden Ventiledurch ihr kongeniales Zusammenwirken die erweiterten Ausdrucksmöglichkeiten von Horn- und Trompeten-Partien in besonderer Weise vorweg.

39 SOLISTISCHE CORNO-STIMMEN

Es geht um bis zu 39 solistische Corno-Stimmen mit zusätzlichen Tönen in den Kantaten BWV 3, 8, 16, 23, 24, 26, 27, 40, 46, 48, 60, 62, 65, 67, 68, 73, 78, 83, 89, 90 (Tromba?), 95, 96, 99, 105, 107, 109, 114, 115, 116, 124, 125, 133 (?), 135 (?), 136, 140, 162, 167, 178 und 185.

26 SOLISTISCHE TROMBA-STIMMEN

Außerdem finden sich ca. 26 (je nach Zählweise) solistische Tromba-Stimmen mit zusätzlichen Tönen in den Kantaten BWV 5, 10, 12, 19 (?), 20, 41 (?), 43 (hier singulär: drei Trompeten mit zusätzlichen Tönen), 46, 74, 75, 76, 77, 90 (Corno?), 103, 110, 126, 127 (?), 137, 147, 148 (?); um den Cantus firmus im Terzetto Nr. 10 „Suscepit Israel“ aus der ersten Fassung des Magnificat BWV 243a; außerdem um die Tromba da tirarsi-Stimmen der Kantaten „Lobet, ihr Himmel, den Herren“ und „Gott, der Vater, wohn uns bei“ von Bachs Leipziger Amtsvorgänger Johann Kuhnau.

KERNFRAGE DER TIRARSI-DEBATTE

Die Kernfrage der Tirarsi-Debatte handelt davon, mit welchen technischen Mitteln diese zusätzlichen Töne offenbar in Naturtonqualität gespielt wurden. Das beschränkte Naturtonmaterial ist erst in der obersten Oktave diatonisch und ab dem 13. Naturton chromatisch verfügbar: g, c1, e1, g1, b1*, c2, d2, e2, f/fis2*, g2, a2*, b2*, h2, c3, cis3, d3, dis3, e3 – usw. (* = unreine Naturtöne). In Bachs Leipziger Manuskripten finden sich in den Stimmen zusätzlich die Töne f, a, cis/des1, d1, es/des1, f1, fis1, gis/as1, a1, (ais/b1) h1, cis/des2, dis/es2, dis/es2, (f/fis2), gis/as2, (a2, ais/b2), wodurch insgesamt zwei Oktaven voll chromatisch und bequem spielbar zur Verfügung standen, inkl. der nunmehr ebenso bequem korrigierbaren unreinen Naturtöne.

AUSSCHLIESSLICH J.S.BACH SCHRIEB „DA TIRARSI“

Bach hat persönlich (in keinem einzigen Fall die Kopisten) in denSolo-Stimmen von BWV 5, 20, 46, 67 und 162 für Corno und Tromba mit dem zusätzlichen Begriff „da tirarsi“ (italienisch = zum ziehen) korrigiert bzw. ergänzt. In der Partitur von BWV 77 findet sich ebenfalls die Besetzungsangabe „Tromba da tirarsi„, die womöglich nicht von Bach eingetragen wurde. Diese Partien enthalten zusätzliche Töne in hoher und tiefer Lage. J.S.Bach komponierte diese speziellen Solostimmen zwischen 1723 – 1731, die er bis Oktober 1734, dem Todeszeitpunkt Gottfried Reiches, in der originalen Fassung aufführen konnte. Es sind Stimmen für „Tromba“, „Corno“, „Corn.“, „Corne“, „Cornu“, „Corniu“, „Corno du Chasse“, „Corno par force“, „Corno da caccia“ und „Clarino“ (in Bachs Manuskripten übrigens niemals die Bezeichnungen „Waldhorn“ oder „Tromba da caccia“). Sie unterliegen auf dem ersten Blick scheinbar keiner besonderen Systematik, sind aber von jenen Kriterien gekennzeichnet, wie wir sie in den von Bach beglaubigten Stimmen für „Corno da tirarsi“ und „Tromba da tirarsi“ finden: auch sie enthalten relevante zusätzliche Töne außerhalb der Naturtonreihe, weshalb sie zu den Tirarsi-Partien hinzugezählt werden können.

KUHNAU-ZITAT: „nach Art der Trombon (zu) ziehen“

Bereits Johann Kuhnau (1660-1722), Bachs Vorgänger im Amt, hat in seinen ca. 30 erhaltenen (von gesamt bis zu ev. 2000!) Kirchenstücken immerhin zwei Tromba-Partien mit Tirarsi-Tönen hinterlassen. Er konzipierte sie offenbar bereits für Johann Gottfried Reiche, der seit 1688 in Leipzig als städtischer Musiker tätig und schon als Berufsanfänger für sein außerordentlich briliantes Trompetenspiel gerühmt war. Kuhnau gibt uns als unmittelbarer Zeitzeuge der Leipziger Kirchenmusik und als Autor seines Buches „Der musicalische Quack-Salber“ den vermutlich entscheidenden technischen Hinweis zur Beschaffenheit der Tirarsi-Instrumente:

„… mit einer Trompete wolte imitieret haben … und wo sich … nach jetziger Invention eingerichtet ist / daß sie sich nach Art der Trombon ziehen lässt…“ (siehe Johann Kuhnau: „Der musicalische Quack-Salber„, Dresden, 1700, S.82 f.).

Diese wörtlich zu verstehende Aussage Kuhnaus, Bachs ausdrückliche schriftliche Benennung einiger wesentlicher Stimmen mit „da tirarsi“ (= zum ziehen), die Indizienkette entlang der Entstehungs-Chronologie der originalen Aufführungsmaterialien, außerdem die Erfahrungen in der heutigen Konzert- und Aufnahmepraxis sowie anatomische Grenzen der Armlänge (und der entsprechenden Konsequenz: die Armlänge begrenzt die Zuglänge) sprechen plausibel für die Kreuzung eines kurzen posaunenartigen Adapters (Doppelzug) mit einem Corno (Horn) und der Tromba (Trompete). Das Verlängern der Rohrlänge und die Nutzung von einigen speziellen Einschubtönen mit Hilfe eines Doppelzuges ermöglichte pro Naturton das Spiel von bis zu drei zusätzlichen Halbtönen, wodurch alle geforderten Töne bequem und virtuos verfügbar waren.

GOTTFRIED REICHE

Allem Anschein nach war dies die technische Lösung, welche vermutlich ausschließlich von Stadtpfeifersenior Johann Gottfried Reiche (1667 – 1734) genutzt wurde. Reiches Tirarsi-Instrumente waren dessen einzigartige und persönliche „Hardware“ und eventuell streng geschütztes Geschäftsgeheimnis. Zusammen mit den gerühmten bläserischen Fähigkeiten und dem glücklichen Umstand, in Bach einen genialen und experimentierfreudigen Komponisten gefunden zu haben, verschaffte die Tirarsi-Kunst Gottfried Reiche einen einzigartigen Status in der Geschichte der Blechblasinstrumente.

TIRARSI-PARTIEN AUSSCHLIESSLICH IN LEIPZIG

Besonderes Gewicht im Rahmen dieser Überlegungen entfaltet die Tatsache, dass, neben den vielen neu komponierten Leipziger Tirarsi-Partien, einige Weimarer Kantaten (BWV 12, 70, 147, 162, 185 und vermutlich BWV 89) für Wiederaufführungen mit Gottfried Reiche in Leipzig zusätzliche solistische Tirarsi-Stimmen bekamen. Überzeugend untermauert wird dieser Sachverhalt, indem für Wiederaufführungen der Kantaten BWV 8, 10, 27, 69a, 73, 89, 96, 137 und der Erstfassung des Magnificat (BWV 234) nach Reiches Tod nachgewiesen wurde, dass die ursprünglichen Tirarsi-Stimmen dieser Werke umbesetzt und zur Oboe, Orgel oder zur Posaune wanderten, weggelassen wurden oder durch Stimmen ohne zusätzliche Töne ersetzt wurden.

In dieses Gesamtbild gehört auch der Fakt, dass Bach nach Reiches Tod keine Tirarsi-Stücke mehr komponierte. Die solistische Partie für Horn und Trompete in BWV 14 aus dem Jahr 1735 enthält jedenfalls keine Tirarsi-Töne und auch die im Parodieverfahren nach 1734 in den Oratorien für Weihnachten, Ostern und Himmelfahrt (BWV 248, 249, 11) wiederverwendeten Werke sind frei von Tirarsi-Stimmen. Auch die Umarbeitung des ersten Teils des Eingangschores von BWV 46 als Qui tollis peccata mundi des Gloria seiner Missa von 1733 für die Dresdner Hofkapelle, die später in seine h-moll-Messe einging, erfolgte ohne ein Tirarsi-Instrument. Alle diese Befunde deuten überzeugend darauf hin, dass an keinen anderen Orten als in Leipzig Tirarsi-Partien komponiert wurden und dass mit Gottfried Reiches Tod die Tirarsi-Kunst erloschen war.

KÜNFTIGE FORSCHUNGSANSÄTZE

Forschungsaufgabe für die Zukunft wäre es u.a., in Archiven und Bibliotheken (Stichwort „Beutekunst“) möglicherweise weitere Kuhnau-Kantaten mit darin enthaltenen Tirarsi-Partien zu identifizieren. 1999 fand Christoph Wolff in Kiew einige Ripieno-Stimmen von Bachs Bewerbungskantate BWV 23 vom 7.2.1723, dessen ebenfalls wiederaufgetauchte spektakuläre „Clarino“-Stimme (die allerdings in der Fachwelt bisher kaum zur Kenntnis genommen wurde) sehr viele naturtonfremde Töne enthält, die neben dem oben erwähnten Zitat Johann Kuhnaus darauf hinweist, dass Reiches Tirarsi-Kunst schon vor Bachs Dienstantritt im Jahr 1723 auf einem außerordentlichen Niveau gewesen sein muß.

Es stellt sich die Frage, ob ultimative „Beweise“, wie sie die klassische Musikwissenschaft fordert, in Form eines erhaltenen originalen Instrumentes, von weiteren literarischen Beschreibungen, von zusätzlichen Tirarsi-Stimmen, von Dokumenten in Nachlässen der Leipziger Stadtfpfeifer oder einer zweifelsfreien Abbildung nach inzwischen 300 Jahren erwartet bzw. identifiziert werden können. Dies kann zumindest nicht ausgeschlossen werden! Mit viel Aufwand und großem Glück könnte sich die Faktenlage und Indiziensituation noch weiter verbessern.

GRENZEN DER FORSCHUNG

Festgestellt werden muß jedoch, dass nicht mit absoluter Klarheit behauptet werden kann, mit der hier präsentierten Doppelzug-These die endgültige Beantwortung der Tirarsi-Debatte zu liefern. Warnendes Beispiel sind verschiedene Veröffentlichungen, in denen unklare oder vermeidlich eindeutige Phänomene der Vergangenheit in eine gewisse Ordnung „gepresst“ wurden. Viele Aspekte deuten darauf hin, dass heutige Forschende (ev. inklusive des Autors dieser Zeilen?), dogmatischer argumentieren als die Instrumentenbauer, Interpreten und Komponisten der Vergangenheit. Es ist schlicht nicht möglich nach drei Jahrhunderten alle Fakten zu einem restlos überzeugenden Beweis zusammenzutragen.

Und generell gilt: je mehr wir wissen und in Erfahrung gebracht haben, um so mehr neue Fragen türmen sich auf!

Möglicherweise waren die technischen Lösungen Gottfried Reiches – das zeigt die praktische Anwendung – wesentlich komplexer und flexibler, als wir es im Rückblick zu wissen glauben. Womöglich nutzte Reiche unterschiedliche Doppelzüge, ev. sogar Einzelzüge (?), kombinierte die Tirarsi-Technik für spezielle Stellen mit der historisch verbürgten Treib-Technikund wechselte möglicherweise die konkrete technische Beschaffenheit seiner Hardware gelegentlich von Kantate zu Kantate oder sogar innerhalb einiger Partien, worauf es einige weitere Indizien hinweisen.

UMFANGREICHE INDIZIENKETTE

Im Vergleich zu den heutzutage allgemein akzeptierten, jedoch meist nicht hinterfragten und eindeutig unhistorischen Überblaslöchern, mit denen die meisten Tirarsi-Partien nicht dargestellt werden können, ist die Doppelzug-Theorie von Fakten und Indizien gestützt und hat sich zudem in der Praxis bewährt. Alle relevanten Indizien zusammengenommen ergeben jedenfalls ein plausibles Bild – die Gesamtzahl aller Indizien scheint größer als die Summe alle seiner einzelnen Teile zu sein!

Es wird jedoch künftig vermutlich immer Raum für sachorientierte Fragen und mehr oder weniger gut begründete Spekulation geben. Und das ist gut so – es spornt alle Generationen an, den Erkenntnisgewinn voranzutreiben um letztlich die eigentliche Bestimmung der Musik Bachs voranzutreiben: SOLI DEO GLORIA!

Thomas Friedlaender, Dresden – zuletzt aktualisiert im Februar 2026.

* * *

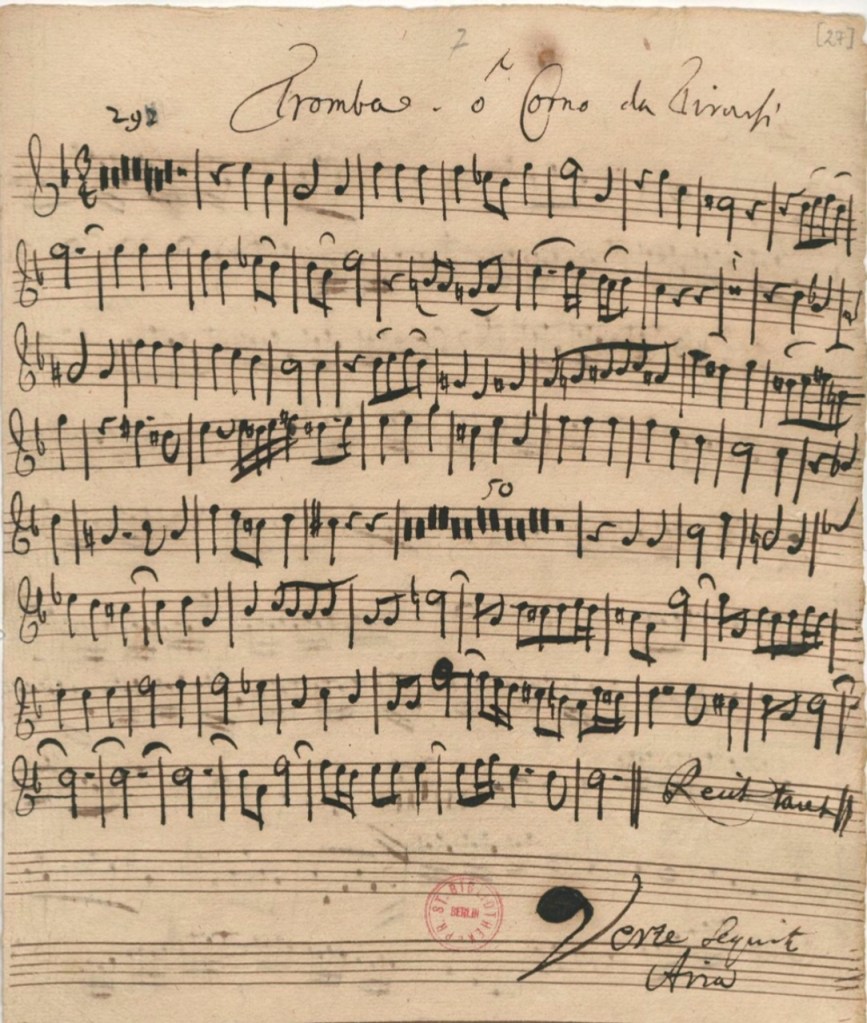

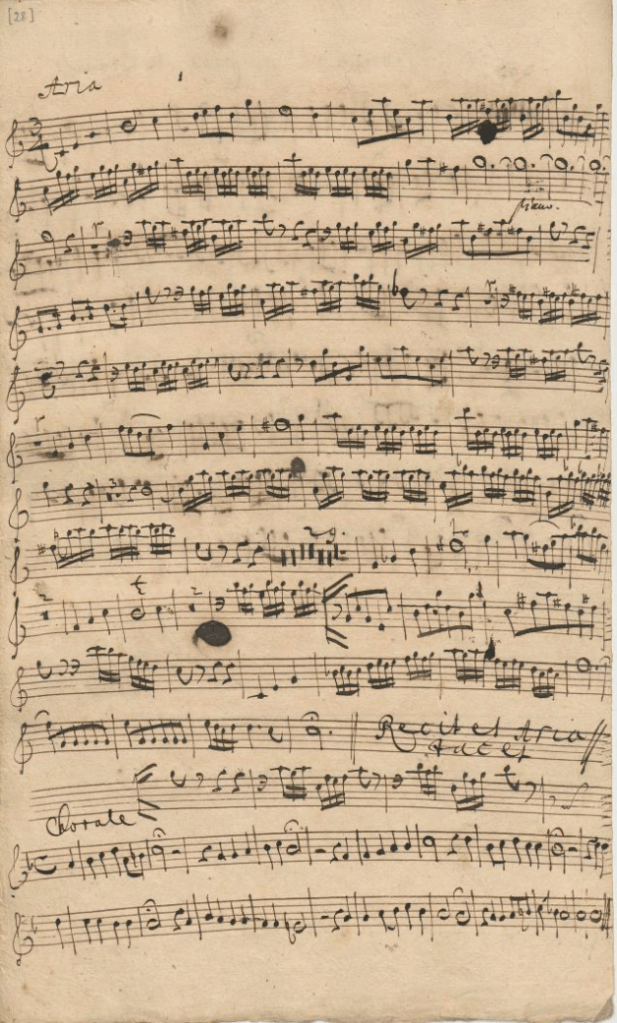

Oben: zweite Seite der Stimme (geschrieben vom Kopisten J.A. Kuhnau) der Kantate „Schauet doch und sehet“, BWV 46, vom 1.8.1723: Arie Nr. 3 „Dein Wetter zog“ für Bass, „Tromba ô Corno da Tirarsi“, zwei Violinen, Viola und Continuo (sowie der Choral Nr. 6).

Bereits diese Stimme scheint eine Tirarsi-Partie gewesen sein weil sie eine erstaunlich große Zahl naturtonfremder Tönen enthält. 1999 fand sie der renommierte Bachforscher Christoph Wolff in Kiew.

Die Stimme ist ein Zeugnis der vor dem Jahr 1723 offenbar bereits in hoher Blüte stehenden Tirarsi-Kunst des Leipziger Stadtpfeiferseniors Gottfried Reiche. Die Geschichte der Tirarsi-Instrumente beginnt demnach nicht mit Bachs Dienstantritt am 30. Mai 1723 sondern wesentlich früher. Diese Überlegung wird durch das bereits oben genannte Kuhnau-Zitat „… mit einer Trompete wolte imitieret haben … und wo sich … nach jetziger Invention eingerichtet ist / daß sie sich nach Art der Trombon ziehen lässt…“ (siehe Johann Kuhnau: „Der musicalische Quack-Salber„, Dresden, 1700, S.82 f.) und die nachfolgende Partiturabschrift untermauert.

„